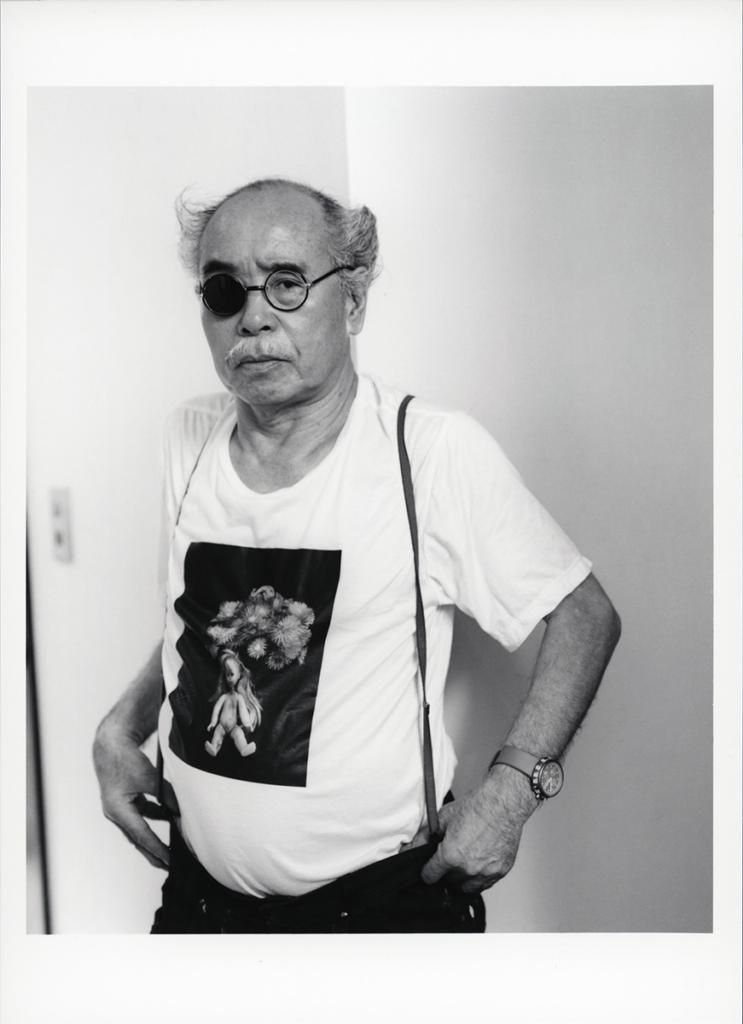

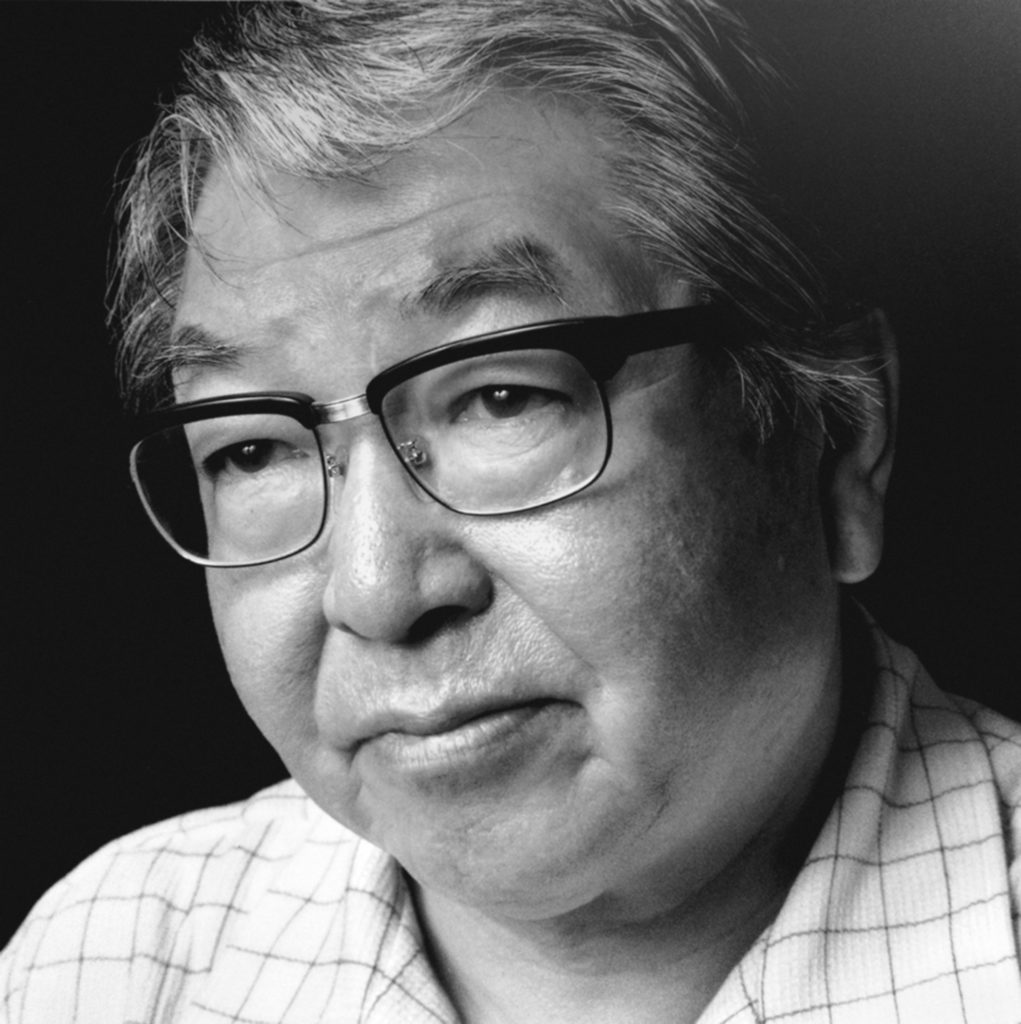

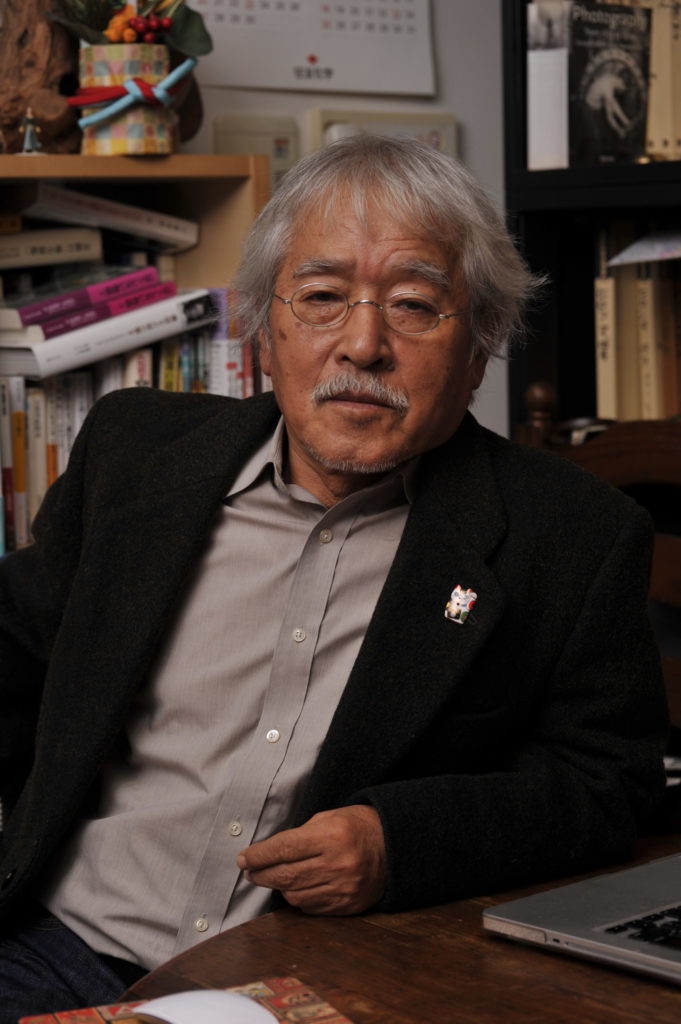

写真家

中平卓馬

日本

1938年、東京都渋谷区出身

2015年、神奈川県横浜市没

中平卓馬(1938〜2015年)は、写真のラディカリズムの牽引者として近代写真の臨界へと疾走したのち、それまでに獲得した言語と記憶を失うという病を経て、写真それ自体の「原点」へと辿り着いた写真家だと言えるかも知れない。

中平は、1963年に東京外国語大学のイスパニア学科を卒業し、いくつもの職を転々としたのち、新左翼系の雑誌『現代の眼』の編集者となる。写真への関心の高まりは、編集部でグラビアページを担当していた東松照明に出会ったことがきっかけとなった。東松の誘いで日本写真家協会が主催する「写真100年−日本人による写真表現の歴史」展(1968年)の編纂委員となった中平は、膨大な写真を目にする過程で写真家に転身した。詩か写真か迷った末の決断だった。この年の写真同人誌『PROVOKE(プロヴォーク)』の創刊は、同じく編纂委員であった多木浩二との邂逅によるところが大きい。同展の編纂作業において過去の写真表現を振り返り、それらを否定し、乗り越える形で、写真の前衛に躍り出たのが『プロヴォーク』であった。『プロヴォーク』には、2号から中平に誘われた森山大道が参加する。森山や中平の写真に特徴的なモノクロームの荒れた粒子や傾いた構図、ボケた焦点などは、「ブレボケ写真」と揶揄されたが、彼らにとっては、不確かで流動する世界においては、こうした写真の方が「はるかに肉眼に近い」ものであったと言う。

『プロヴォーク』は3号まで発行され、単行本『まずたしからしさの世界をすてろ』の出版後、1970年に廃刊となる。既存の写真美学の否定形としての荒々しい映像は、「ブレボケ写真」と名指しされ周知されることで、初発の衝撃力を失おうとしていた。この前後に中平は、国際展への出品を行っている。1969年の「第6回パリ青年ビエンナーレ」への出品のために、荒涼たる年都市の夜景を写した6点組の「夜」をグラビア製版によるプリントで制作している。中平の最初の写真集『来たるべき言葉のために』(1970年)には、中平生来の詩的な感性と写真そのものへの批判が反映された傑作であった。1971年には、「プロヴォーク」のメンバーであった岡田隆彦が日本コミッショナーを務めた「第7回パリ青年ビエンナーレ」に「サーキュレーション—日付、場所、イベント」と題したプロジェクトで参加した。それはパリの街で目にしたあらゆる事象を無差別に撮影し、その日のうちに会場に貼り巡らせるという実験的な行為だった。

中平は1973年のエッセイ「なぜ植物図鑑か」において、「私のイメージによって世界を型どろう」とした情緒的な表現であったと自身の手で否定し、ネガやプリントの多くを焼却する。そしてこの文章の中で情緒や陰影という曖昧さを退け、あらゆるものを並置する「植物図鑑」のようにカラー写真を自らの方法とすることを宣言する。「ブレボケ写真」と形容され、広告表現にまで流用されるようになった手法と手を切ろうとした中平は、徐々に写真家としてスランプに陥ったこともあり、徐々に文章を書く仕事の量が増えるようになる。

1973年には、新聞に掲載された沖縄ゼネストの写真がきっかけとなり警官殺害の罪に問われた青年の裁判支援闘争を機に初めて沖縄へ訪れ、この地への関心を深めていく。中平が沖縄本島から島々を北上しながら『アサヒカメラ』に発表した連作「奄美 波と墓と花、そして太陽」(1976年)や「国境・吐噶喇列島 無人化する島々」(1977年)は、本土と沖縄との文化的な境界線を探る試みであった。これは沖縄から東南アジアに南下しながら環太平洋地域を同質性においてグラデーションでつないだ東松照明の写真集『太陽の鉛筆 沖縄・海と空と人々・そして東南アジアへ』に対する批評的な応答であったに違いない。

篠山紀信が写真を担当し、中平が文章を書いた『決闘写真論』が刊行された1977年9月、中平は友人を招いた自宅でのパーティーの席で急性アルコール中毒で倒れ、一命をとりとめるものの、記憶と言語に重大な障害を残すこととなった。その後、病から立ち直る過程で写真を撮り始め、生活のほとんどを写真に費やす日々が始まる。写真集『新たなる凝視』(1983年)や『Adieu à X』(1989年)、カラー写真だけからなる『hysteric six NAKAHIRA Takuma』(2002年)、『Documentary』(2011年)、『沖縄』(2017年)などはその成果である。

2000年代に再評価への機運が高まり、2003年には、自宅のある横浜で初の本格的な個展「原点復帰—横浜」展(横浜美術館)が開催される。中平は自宅周辺で同じ被写体や場所に出会うたびに撮影し、類似しつつも少しずつ異なるような、反図鑑的とも言えるカラー写真が日々増えていた。こうした撮影は、2011年に体調を崩す直前まで続けられた。それは図鑑が行うような一般化や命名を退け、世界をそっと指示するだけのラディカルな写真だ。

小原真史 著