写真家

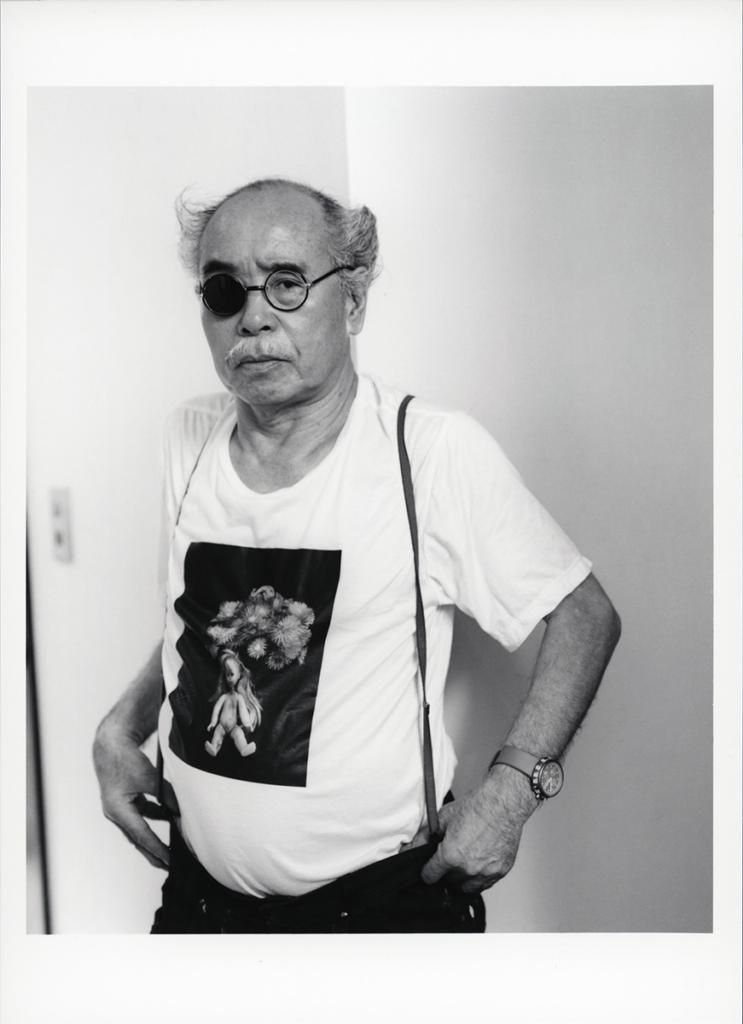

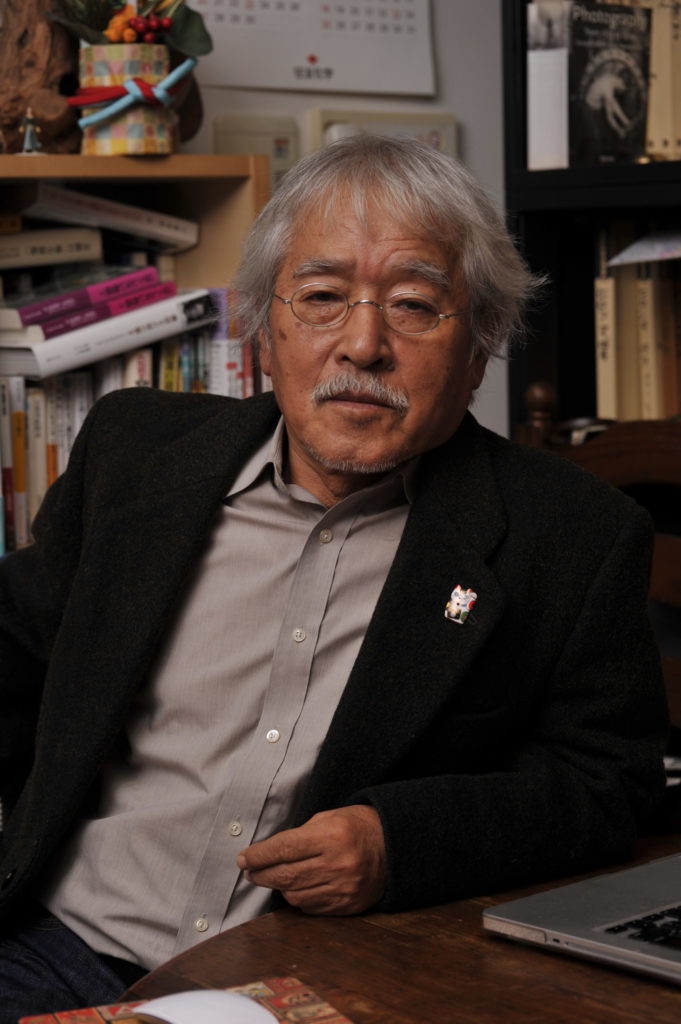

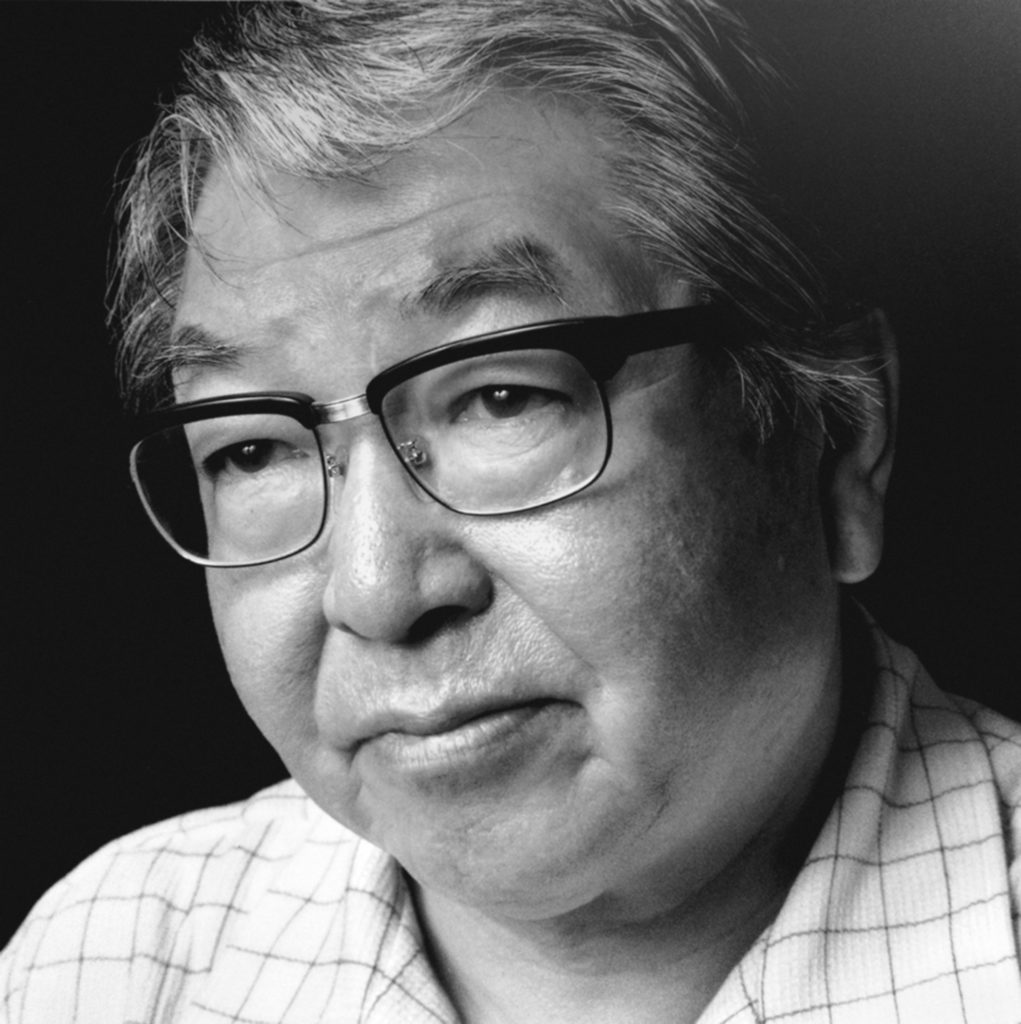

細江英公

日本

1933年、山形県米沢市出身

細江英公(1933年生まれ)の主要作品は、戦後日本の活力に満ちた、ダイナミックな文化と直に絡み合っている。国が貧困から抜け出してアメリカと曖昧な関係を築くにつれ、人々は三島由紀夫の小説『禁色』に描写されているような既成の価値に対する徹底的な拒絶を受け入れるようになっていた。第一部が1951年、第二部が1953年に出版されたこの三島作品は、同時代の東京に花開いた同性愛社会を描いており、常識をくつがえすような解放的なその世界観は日本の前衛芸術家たちを大いに刺激した。細江といえば、三島本人からの依頼で制作した膨大な数のポートレートのシリーズで最もよく知られている。美しく鍛えられた三島のセミヌードの肉体を捉えたこの 作為的な写真シリーズは、1963年に『薔薇刑』と題して書籍化されて以来、細江の主要な功績とみなされてきた。非常に挑発的な三島のポートレートは、豪奢なネオ・ロココ様式の三島邸で撮影されたもので、背景にはサンドロ・ボッティチェッリの『ヴィーナスの誕生』(1485年頃)など、ルネサンス期のイタリア絵画から取り入れたモチーフが手描きで施されており、コントラストが強く、粒子が過剰に粗くなるように処理されている。演劇的で、異質で、力強く、このシリーズは写真という表現手法ならではのものである。『薔薇刑』は、1970年には三島の付記を加え、三島の意向によって英語版の題名は Killed by RosesからOrdeal by Rosesに改められた。三島が公然と壮絶な割腹自殺を遂げる、ほんの少し前のことである。

細江の初期の作品は舞踊を撮影したものも多く、とりわけ暗黒舞踏に重点を置いている。暗黒舞踏とは、1960年代に土方巽が作り上げた、当時の舞踊の傾向に反する反モダニスト的な舞踊の形態である。これらの写真には鬼気迫るものがあり、親密でありながらも演劇的な設定で舞踏家の身体の細部を浮き彫りにし、性別、年齢、肌の色の違いが際立つよう撮影されている。おそらく、その中でも代表的なシリーズであり、明白な演出がなされていないものは、1969年に書籍化された『鎌鼬』だろう。細江はこれらの作品を土方とともに、二人が戦前に生を享けた東北地方で制作した。細江は土方を、害悪も恩恵ももたらさない「鎌鼬」と呼ばれる魔物の化身として撮影した。土方は農作業中の農夫たちの中に入って行ったり、ドラマティックかつ残酷に女性をさらったり、子どもにつきまとったり、赤ん坊を抱いてきらめく田んぼを駆け巡ったりするなど、〈鎌鼬〉となってふざけて回った。これらの奇妙な遭遇は、謎めいた原初的な日本を表すとともに、このシリーズが制作された時代の緊張と不安を反映しているように思われる。『鎌鼬』ほどの知名度はないが、1970年に制作されたまま2012年まで書籍化されなかった「シモン 私風景」は、魔物となった土方が東北の田園に出没したのと非常に似た手法で、東京に住まう女形役者を追ったシリーズである。これらは、細江の独自性が最も光る作品群だと言えるだろう。

細江はまた、究極の可能性を秘めた芸術形態としての写真を育むために尽力し続けている。1959年、写真家の緩いつながりからなるVIVOという団体を共同設立。メンバーには東松照明、川田喜久治、奈良原一高をはじめとする、写真界の革新者たちが名を連ねていた。細江は日本の写真の発展に数々の貢献をしてきたが、特筆すべきは、ほかに先がけて海外の写真界とのネットワークを築いたことだろう。アメリカの写真界とは1960年代から交流があり、当時、その点で彼に肩を並べる者はいなかった。細江は父親の暗室で写真を現像していた学生の頃に英語も学んでおり、最初期の作品は雑誌『ライフ』の様式から大きな影響を受けていた。初期のプロジェクトのひとつに、キャプション付きの架空フォトエッセイ『東京のアメリカ娘』(1956年)がある。当時、『ライフ』は東京のアメリカ文化センターで簡単に入手できた。細江はそこで、1953年にエドワード・ウェストンの個展を見たと回想している。英語が堪能だったからこそ、細江はさまざまな関係を築くことができた。1964年に初めて渡米し、ニューヨーク州ロチェスターにあるジョージ・イーストマン・ハウス(現ジョージ・イーストマン・ハウス国際写真映画博物館)でネイサン・ライアンズと面会した。それから何度かライアンズを訪ね、細江は同館のコレクションを活用して写真の歴史を包括的に見せる「世界の偉大なる写真家たち—ジョージ・イーストマン・ハウス・コレクション展」(1968年)という展覧会を企画し、日本にも巡回させた。それから10年の間に、細江はフランスからヨセミテまでどこへでも行って―主にアンセル・アダムス、ジャック・ウェルポット、ジュディ・データーらアメリカ人の写真家と―ワークショップを行い、写真以外の表現手法で制作する重要なアーティストたちとも出会っている。スペインの画家であり彫刻家でもあるジョアン・ミロはその一人である。細江は現在も日本の写真界を代表する指導者であり、山梨県北杜市にある清里フォトアートミュージアムでは1995年の開館当初から館長を務め、次世代の写真を支援すべくさらなる取り組みを続けている。

サンドラ・S・フィリップス 著

松浦直美 訳