東京国立近代美術館で開催された二つの展覧会、「現代写真の10人」(1966年7月15日-8月21日)と、「15人の写真家」(1974年7月26日-9月8日)は、いずれも第二次大戦後の日本の写真の展開において重要な役割を果たした写真家たちの近作によって構成されたグループ展だった。[1]

二つの展覧会には、戦後に登場した第一世代として写真表現に革新をもたらしたVIVO(ヴィヴォ)のメンバーである東松照明、奈良原一高、細江英公、佐藤明や、1960年代末から1970年代初頭にかけ、その活動が大きなインパクトを残したことで知られるPROVOKE(プロヴォーク)のメンバー、中平卓馬、森山大道、高梨豊らが名を連ねていた。「現代写真の10人」に出品されていた作品の中で最も年代の早いものは1962年である。「15人の写真家」には当時、雑誌に連載中の作品も含まれていた。つまり二つの展覧会をあわせれば、そこには1960年代初頭から1970年代半ばまで、15年ほどの日本の写真界の動向が視野に入ってくることになる。そしてその時代とは、今日、日本の戦後写真史において最も劇的だった時代の一つと考えられている。

二つの展覧会が開催された背景をまず整理しておこう。1952年に東京・京橋に開館した国立近代美術館は、その翌年に最初の写真展「現代の写真-日本とアメリカ」を開催する。これは戦後の日本写真の秀作により構成された日本側の作品と、ニューヨーク近代美術館のコレクションから選ばれたアメリカの写真の、二つのパートにより構成された展覧会だった。[2] これ以降、1966年の「現代写真の10人」までの間には、6つの写真展が開催された。[3] そのいくつかは日本の写真をとりあげるものだったが、そこで紹介されたのは一部の例外を除いて戦後発表された作品であり、いずれの展覧会においても、同時代の動向を紹介するという観点から作品が選ばれていた。

当時の国立近代美術館には、写真を専門とするキュレーターはいなかった。そのため開館以来、1974年の「15人の写真家」まで、写真展の開催にあたっては外部の専門家から構成された選考委員会が作品の選定にあたった。選考委員として招聘された専門家たちは、いずれも当時の日本を代表する写真評論家、写真誌の編集者などである。彼らは毎月のように写真雑誌の誌面などを通じ、同時代の写真についての論評を行い、その動向に少なからず影響を持つ存在だった。同時代の写真を幅広く視野に収めつつ、その動向と併走していた彼らの協議によって構成された展覧会を、ここではおおむね当時の状況がバランスよく反映された、日本写真界の「セルフイメージ」と考えてみたい。どの展覧会においても、特定のテーマをかかげることなく、同時代の動向を分析し、そこから代表的なものを紹介するという姿勢がとられていたからである。その典型は1960、1961、1963年の三度にわたって開催された「現代写真展」である。これらは年次秀作展と呼ばれ、前年に雑誌や展覧会などで発表された写真から選抜された作品により構成された展覧会であり、いわば断面として、直近の写真界の成果を紹介するものだった。[4]

「現代写真展」が3回で休止したあとをうけ、三年後、形式を改めて開催されたのが、1966年の「現代写真の10人」だった。この展覧会の選考委員の一人、金丸重嶺がカタログ(図1)に寄稿したテキストによれば、この展覧会に選ばれた写真家たちは、「観念」に始まる「主観的傾向」と「対象を洞察」することから始まる「客観性を重視する傾向」という、二つのカテゴリーに分けられる。[5] このコンセプトは、1950年代末から1960年代初頭において注目された「主観主義写真」[6]の流れが提起した問題を踏まえていた。つまり「現代写真展」が、芸術的表現を志向するものから報道、広告、科学写真まで、あらゆるジャンルから網羅的に、その年ごとの秀作を選ぶという形式だったのに対し、「現代写真の10人」では、明確なテーマこそ掲げられていないものの、過去数年間の動向を分析し、そこから注目すべき傾向を抽出し、それを整理した形で示すという構成が試みられていたのだ。[7]

「現代写真の10人」では、より新しい世代の写真家たちに焦点が当てられていた。戦前からのキャリアを持つベテランも含め、幅広い年齢層の写真家が選抜されていた「現代写真展」とは異なり、「現代写真の10人」の出品作家は、すべて戦後に出発した写真家であり、最も年長の中村由信でも41歳、最年少の篠山紀信は25歳と、比較的若い写真家たちが選ばれていたのである。世代の限定は「15人の写真家」にも共通している。最年長は40 歳の深瀬昌久、最年少は田村シゲルで27歳だった。彼らはすでに一定の評価を得ていたとはいえ、まだ十分に若い写真家であったといってよい。

冒頭で触れたように、「現代写真の10人」にはVIVOのメンバー4名が参加していた(図2)。VIVOは1959年に結成され1961年に解散した写真家による自主エージェンシーである。特定の方向性を目指すグループではなかったが、彼らはいずれも戦後にキャリアをスタートさせた写真家たちであり、社会的なテーマに対する際もパーソナルな視点に立脚するという姿勢が共通していた。また彼らは「映像派」と呼ばれることもあったように、極端なクローズアップや大胆な明暗の処理など、技法的な実験性においても注目された。[8] VIVOの世代に続き、1960年代に入って新たに脚光を浴びたのは、1963年頃から『カメラ毎日』の編集者山岸章二が抜擢した、コマーシャルの分野で活躍する若手写真家たちだった。山岸は多くのページを割いて彼らに発表の機会を与え、写真界に新たな潮流を作っていった。「現代写真の10人」に参加した安斎吉三郎、篠山紀信、高梨豊、横須賀功光は、そうした中から登場した写真家たちである。[9] 残る二人のうち、中村由信の出品作がオーソドックスなドキュメンタリーの手法であったのに対し、同じように社会的な事象にジャーナリスティックにアプローチする富山治夫の「現代語感」は、「過密」や「鑑賞」など、世相を反映する漢字二文字の言葉をテーマとして雑誌に連載されたシリーズであり、批評性や風刺といった視点を多分にはらむ、独創的な試みとして注目されていた。このように、「現代写真の10人」は過去数年間の写真界の動向を、新たに登場した才能に注目しつつ、コンパクトに紹介するものだったのだ。

1966年の「現代写真の10人」から1974年の「15人の写真家」まで、東京国立近代美術館における写真展は8年間休止する。この間には、踏まえておくべきいくつかの出来事があった。まずは1968年に日本の写真界に起きた二つの出来事に注目したい。「写真一〇〇年―日本人による写真表現の歴史」展の開催と、PROVOKE同人の活動である。この二つは連関している。日本写真家協会が主催した「写真一〇〇年」は、写真家たち自らが日本の写真の歴史をあとづけることを試みたものであった。その編纂委員会において中心的な役割を果たしたのが中平卓馬と多木浩二であり、「写真一〇〇年」企画・構成のプロセスにおいて抱いた問題意識を踏まえて結成したのがPROVOKE同人だった。「アレ・ブレ・ボケ」と呼ばれた、既成の写真美学を逸脱した彼らの鮮烈な手法は、体制批判の気運に満ちた当時の社会状況にも呼応しつつ、同時代およびその後の日本写真に大きな影響を与えた。メンバーは中平、多木のほか、高梨豊、詩人で美術批評家の岡田隆彦、そして森山大道が、季刊誌『PROVOKE』の第2号から参加している。この全員が、出品作家(中平、高梨、森山)と選考委員(多木、岡田)として、「15人の写真家」に参画しているのである。

もう一つの注目すべき出来事とは、美術館の新築移転である。戦前に映画会社の本社として建てられたビルを改装して開館した国立近代美術館は、その後増築をしたものの、十分に広いとはいえない展示空間が、つねにその活動の制約となっていた。これを解決したのが、1969年の新たな建物への移転である。新しい建物では、いわゆるホワイトキューブの大空間が展示室として確保された。「15人の写真家」は、この大空間で開催された最初の写真展となった。このことは、展示作品のサイズや展示方法に大きな変化をもたらした。「現代写真の10人」が、多少の大小はあるものの、ほぼ全紙(18×22インチ)を基本としたサイズの作品で構成されたのに対し、「15人の写真家」では、長辺が約3mという大型作品や、異なるサイズの作品を組み合わせたインスタレーションなど、多様な展示が試みられることになった。

大空間での意欲的な展示の試み、また当時、目覚しい活動を展開したPROVOKEのメンバーがそろって参加していることなど、今日の目から見れば非常に興味深い内容に思える「15人の写真家」は、開催当時、どのように受けとめられたのだろうか。たとえば『アサヒカメラ』誌は1974年9月号で6ページを使ってこの展覧会についての批評記事を掲載している。編集部により匿名の対談形式でまとめられたこの記事は、美術館という空間に写真が展示される意味を問うことを主な論点としつつ、各作家について概観するという構成をとっている。冒頭にこの展覧会が「写真が〈アート〉にならず、写真は写真でしかないという主張もあって、おもしろいと思った。これは人選によるものだろう」とあるように、この批評は、アートのための特殊な領域としての展示空間と、美術館の外の現実社会との境界をかく乱するような要素を持ち込んだ作品に対して、肯定的な評価をする傾向にある。また各作品を評価する際に参照点となるのは、多くの場合、それらが発表された雑誌や写真集である。つまり社会の中に流通している印刷物としての写真と比べて、展示された写真がどのように見えたかが問題とされたのだ。[10]

こうした問題意識は展覧会を構成した選定委員にも共有されていた。カタログに寄稿したテキストにおいて、選考委員の一人、渡辺勉は以下のように述べている。「美術の歴史を通じて利用されるようになった〈展覧会〉という形式は、写真にとってふさわしい主要なメディアとはいいかねる。―中略―そこでは形式上、とかく〈アート〉になりすぎる嫌いがあり、ひいては写真が現実に照射した意味性が機能しなくなる恐れも生ずるといってよい。」[11] これらの言説は、写真がどれだけ現実にアクチュアルに関わることができるのかという問いが、当時の写真界において重要な論点であったということを示唆している。そしてそれは、PROVOKEを実作と理論の両面で牽引した中平が、その活動を通じて提起した問いの中核にあったものだ。

興味深いことに、「15人の写真家」において、中平、高梨、森山は、それぞれPROVOKE以後、渦中、以前の時期にあたる作品を出品している。森山大道の「にっぽん劇場」はPROVOKEの結成に先立つ1968年春に刊行された同題の写真集をもとにしたものだ。個々の写真の撮影は1964-66年頃が中心である。なぜ1974年の展覧会に、すでに6年も前に完結した仕事を出品したのか。それはおそらく森山がPROVOKEのラディカルな活動の延長線上に写真集『写真よさようなら』を1972年に発表し、その後の長い模索の時期に入っていたからだ。スランプの時期を脱するのは、1982年の写真集『光と影』以降とされる。高梨豊が出品した「都市へ」(図4)は、彼が1974年3月に刊行した同題の写真集からの作品だ。このシリーズは『PROVOKE』誌に発表されたものを中核としている。そして写真集『都市へ』自体が、高梨にとってPROVOKEの活動を挟む1960年代後半から1970年代初頭の時期の仕事を総括するものだった。[12] つまり高梨の出品作は、1974年の写真集からとはいえ、PROVOKEの時期の仕事そのものなのだ。それに対し、中平卓馬の「氾濫」(図5)は、PROVOKE以後に彼がとりくんでいた新たな試みと位置づけられる。中平の評論集『なぜ、植物図鑑か』は、PROVOKEの時期に中平や森山が発表したいわゆるアレ・ブレ・ボケ写真を否定し、「図鑑」的写真という方向性を打ち出したものとして知られるが、その刊行は1973年2月である。それをうけて発表された「氾濫」は、PROVOKE以降の中平の新たな模索の中で生まれた作品なのだ。[13]

三人の写真家の出品作を手がかりにすれば、「15人の写真家」とは、PROVOKEの活動に象徴される1968年をピークとした転換、1960年代から続く日本の写真における大きな転換の様相を反映する展覧会だったと解釈できるのではないか。その意味で、『アサヒカメラ4月号増刊 現代の写真’75』(図6)が、「近代写真の終焉」をテーマとして掲げていたことは興味深い。巻頭に掲載された「座談会 近代写真の終焉」に編集部が付したイントロダクションには以下のようにある。「一九六〇年代以降、奔流のように噴き出した写真表現の多様なあり方は、ひとつの時代が終わったことを物語っています。一九七二年、「写真よさようなら」と言い放った森山大道も、新しい時代をになう写真家の一人でしょう。写真がもはや、単独の表現領域にとどまり、孤立して「芸術性」追求に明け暮れているときではありません。写真は広く大衆社会に浸透し、貪欲に体験され、消費されているのです。「これからの写真」を考えていくために、あえて「近代写真の終焉」をテーマにとりあげてみました。」[14]

近代写真の終焉ということで言えば、戦前から日本の近代写真をリードしてきた写真家木村伊兵衛が「15人の写真家」が始まる一月半ほど前、1974年5月31日に死去したことは、まさに「近代写真の終焉」を象徴的するような出来事だった。一方、1976年には、木村伊兵衛の功績を記念して木村伊兵衛写真賞が『アサヒカメラ』によって創設される。この写真賞の受賞作の多くが、それ以降の日本写真の展開において、重要な成果と位置づけられていくことになる。その最初の受賞作は、「15人の写真家」にも一部が出品されていた北井一夫の「村へ」であった。その意味で、大きな転換のあとに来るものの萌芽もまた、この展覧会の視野には入っていたのである。

写真界から招聘された専門家たちによって構成された写真展を、日本写真界の「セルフイメージ」と呼んだことについて、最後に再び触れておきたい。その「セルフイメージ」から排除されていたものがあった。それは1960年代から1970年代にかけて、現代美術の領域で現れた写真を使った作品である。たとえば「近代写真の終焉」をテーマとした『アサヒカメラ4月号増刊 現代の写真’75』にもアンディ・ウォーホルの作品が紹介されていた。そして当時、日本にも同じように写真を作品に用いる注目すべき美術家たちが存在した。そのように考えると、美術館で開催された二つの写真展に、とりわけホワイトキューブの展示空間での開催となった1974年の展覧会に、現代美術の領域で発表された作品が一切入っていないことは、やや奇妙である。そうしたものを認識しつつ、あえて排除して「セルフイメージ」を見極めることが、「近代写真の終焉」という転喚期においては優先されたのだろうか。戦後、社会的関心にもとづくドキュメンタリーを中心に展開してきた写真界において、コンセプチュアルな作品や、現代美術への応用は、メインストリームとは見なされなかったのだろう。「15人の写真家」の後、9年の休止を経て、次に東京国立近代美術館において開催された写真に関する展覧会は、1983年の「現代美術における写真」である。「セルフイメージ」からは排除されていた領域そのものに注目したこの展覧会は、初めて外部の専門家ではなく、美術館内部のキュレーターによって企画された写真展だった。1966年と1974年の二つの写真展の背後に浮かび上がる大きな転換期の後、日本の写真表現は、こうした現代美術の領域とのクロスオーバーも含め、より多様に展開していくことになる。

注

- 二つの展覧会の概要は以下の通り。

「現代写真の10人」(1966年7月15日-8月21日)

出品作家と作品:

安斎吉三郎(1936-2011) 「Work」1962-66

佐藤明(1930-2002) 「ニューヨーク」1963-64

篠山紀信(1940- ) 「偏執狂的秀作」1964 /「熱い肉体」1965

高梨豊(1935- ) 「オツカレサマ」1964 /「東京人」1966

東松照明(1930-2012) 「歌舞伎」1964 / 「ホテル」1965-66

富山治夫(1935-2016) 「現代語感」1964-65

中村由信(1925-1990) 「漁師の子『瀬戸内の人々』より」1964-65

奈良原一高(1931- ) 「ヨーロッパ-静止した時間」1962-65

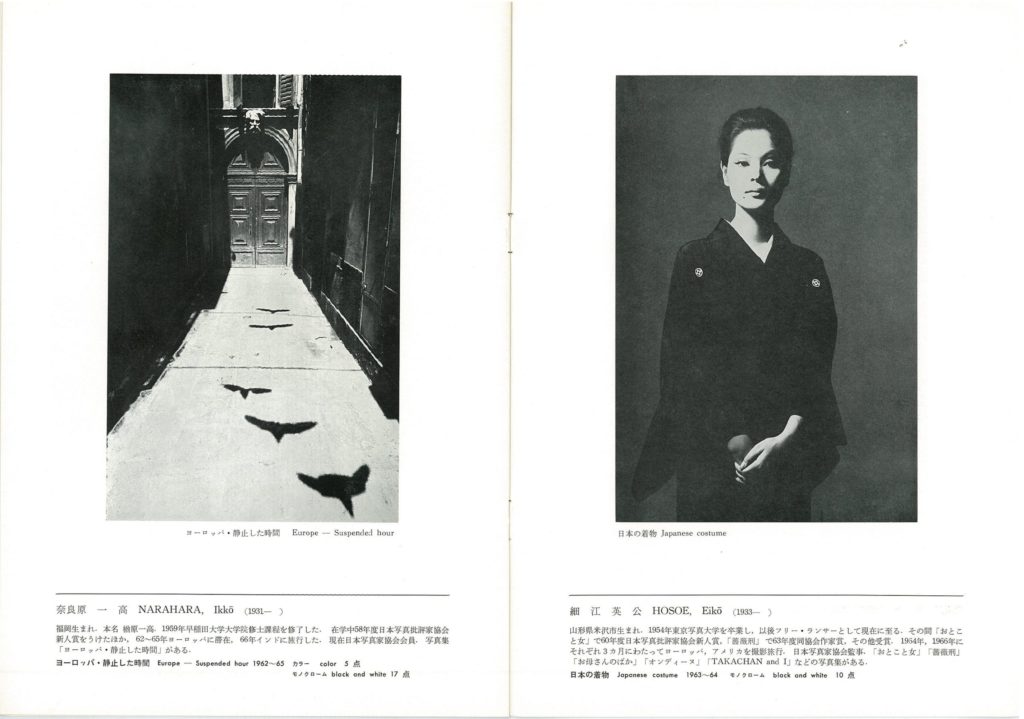

細江英公(1933- ) 「日本の着物」1963-64

横須賀功光(1937-2003) 「作品」1965-66 選考委員:伊奈信男、金丸重嶺、渡辺勉「15人の写真家」(1974年7月26日-9月8日*)

出品作家と作品:

荒木経惟(1940-) 「写真」1974

北井一夫(1944-) 「店屋」1974

沢渡朔(1940-) 「少女アリス」1973

篠山紀信(1940-) 「晴れた日」1974

高梨豊(1935- ) 「都市へ」1966-74

田村シゲル[彰英](1947-) 「EREHWON」1967-73

内藤正敏(1938-) 「三里塚辺田部落」1973

中平卓馬(1938-2015) 「氾濫」1974

新倉孝雄(1939-) 「セーフティ・ゾーン」1964-72

橋本照嵩(1939-) 「瞽女(ごぜ)」1972-73

深瀬昌久(1934-2012) 「洋子」1972-74

森山大道(1938-) 「にっぽん劇場」1968

柳沢信(1936-2008) 「冬」1973

山田脩二(1939-) 「風景(1969-1974日本村)」1969-74

渡辺克巳(1941-2006) 「新宿の人」1967-74選考委員:岡田隆彦、桑原甲子雄、多木浩二、渡辺勉

*会期は9月1日までの予定だったが、次の展覧会の準備の都合により一週間延長された。 - アメリカ側のパートは、当時ニューヨーク近代美術館写真部門のディレクターであったエドワード・スタイケンにより構成されていた。

- 東京国立近代美術館における初期の写真展については、以下を参照。増田玲「東京国立近代美術館における写真展 1953-1974―過去の展覧会が示唆すること」/『東京国立近代美術館と写真 1953-1995』、展覧会カタログ、東京国立近代美術館、1995、pp. 8-13

- それぞれ、「現代写真展-1959」(1960年1月5日-24日、選抜作家数59)、「現代の写真-1960」(1961年1月5日-2月5日、選抜作家数51)、「現代写真展-1961/1962」(1963年1月5日-25日、選抜作家数51。そのうち石元泰博、今井寿恵、木村伊兵衛、後藤敬一郎、東松照明、奈良原一高は特別出品)。美術館の増築工事により、1962年には開催できなかったため、三回目は1961年、1962年の二年間を対象として構成された。

- 金丸重嶺「今日の写真・時間と空間」/『現代写真の10人』、展覧会カタログ、国立近代美術館、1966、p. 1 ここで金丸が「主観的傾向」としてあげているのは、奈良原、細江、横須賀、安斎、佐藤、「客観性を重視する傾向」は、富山、高梨、中村、東松、篠山の作品である。

- 主観主義写真は、ドイツの写真家オットー・シュタイナート(1915-1978)が1950年代初頭に提唱したSubjektive Fotographie の訳語。シュタイナートが組織した巡回展に日本の作品を加えて構成された「第一回国際主観主義写真展」(日本橋高島屋、東京)が1956年に開催され、同年、日本主観主義写真連盟が結成された。1958年には「日本主観主義写真展」(富士フォトサロン、東京)が開催され、石元泰博、奈良原一高らの作品が展示された。

- 現代写真展1961/1962」において、特別出品を6作家に依頼したことは、「現代写真の10人」における試みの萌芽と考えられる。(註4を参照)

- 今日の目から見て、同じくVIVOのメンバーで、前年に初期の代表作となる写真集『地図』を刊行した川田喜久治が、この展覧会に選ばれていないことは奇異に見える。しかしすでに雑誌で部分的に発表されていた「地図」のシリーズが「現代写真展 1961/1962」に出品されており、そのことが、川田の不在の理由として推定できる。同様に細江英公の「薔薇刑」も写真集の出版は1963年だが、すでに「現代写真展 1961/1962」に出品されていることから、この展覧会ではより近作の「日本の着物」が出品されたものと考えられる。

- 高梨豊が出品した二つのシリーズ、「オツカレサマ」と「東京人」はともに山岸によって『カメラ毎日』に掲載された作品である。とくに「東京人」は、同誌1966年1月号に巻頭36ページという異例のボリュームで掲載されたもので、この時期の山岸の大胆な編集手法の代表例である。

- 「[写真展] 八年ぶりの“今日の写真家”展 国立近代美術館・「15人の写真家」」/『アサヒカメラ』1974年9月号、朝日新聞社、pp. 74-79

- 渡辺勉「「15人の写真家」展を巡って」/『15人の写真家』、展覧会カタログ、東京国立近代美術館、1974年、p. 3

- 以下を参照。Rei Masuda, “Yutaka Takanashi, Towards the City,” in Yasufumi Nakamori and Allison Pappas ed. For a New World to Come: Experiments in Japanese Art and Photography, 1968-1979, The Museum of Fine Arts, Houston and Yale University Press, 2015, pp. 74-79

- 中平の「氾濫」についてはフランツ・K・プリチャードが以下の論考において都市景観へのまなざしという観点から、示唆にとんだ分析をしている。フランツ・K・プリチャード(倉石信乃訳)「都市氾濫の図鑑―中平卓馬の写真的思考と実践」/中平卓馬写真集『氾濫』、Case Publishing、2018年、(Franz K. Prichard, “An Illustrated Dictionary of Urban Overflows: Takuma Nakahira’s Photographic Thought and Activity)ページ表記無し。

- 『アサヒカメラ4月増刊 現代の写真‘75』、朝日新聞社、1975年、p. 5